Авторов: 57 857

On-line – 9 200Зрителей: 1805

Авторов: 7395

Загружено работ – 2 222 212

Новости

Почему США запаниковали после сравнения своего и советского школьников, и Как сложилась жизнь участников эксперимента

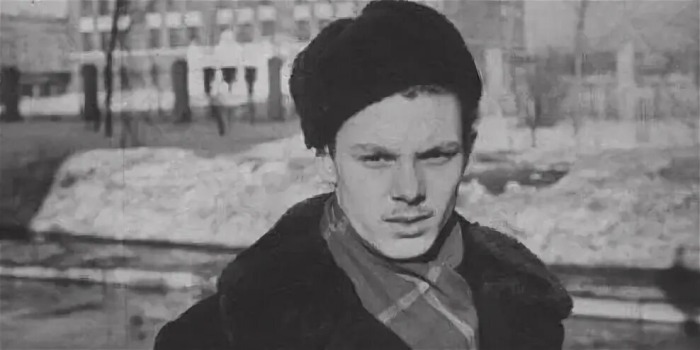

В 1958 году, почти сразу после отправки на орбиту первого советского спутника, американский журнал Life решил не сравнивать ракеты, а заглянуть в школьные дневники двух обычных подростков. Один из Москвы, другой из Чикаго. Их имена — Алексей Куцков и Стивен Лапекас. Оба шестнадцатилетние. Оба учатся в типичных школах своих городов, оба — обычные представители среднего класса. Но именно их судьбы были выбраны для сравнения, которое потом всколыхнуло Америку и поставило под сомнение её уверенность в собственном будущем.

Как начинался эксперимент

Итак, журналисты не стали замерять баллистические параметры. Вместо этого они решили проследить, как живут двое подростков. Один в Советском Союзе, другой в США. В течение месяца они наблюдали за каждым их шагом. Без постановок, без заранее подготовленных сценариев, а просто как есть. Они ходили за ними в школу, на тренировки, в музеи, в кафе, даже на вечерние прогулки. Только домой к Алексею журналисты не попали — он сослался на болезнь дедушки, и никто не стал настаивать. О том, что его жизнь стала частью международного эксперимента, мальчик узнал лишь после выхода статьи. Для него это был полный сюрприз. Ведь он даже подозревал, что у него есть «американский двойник».

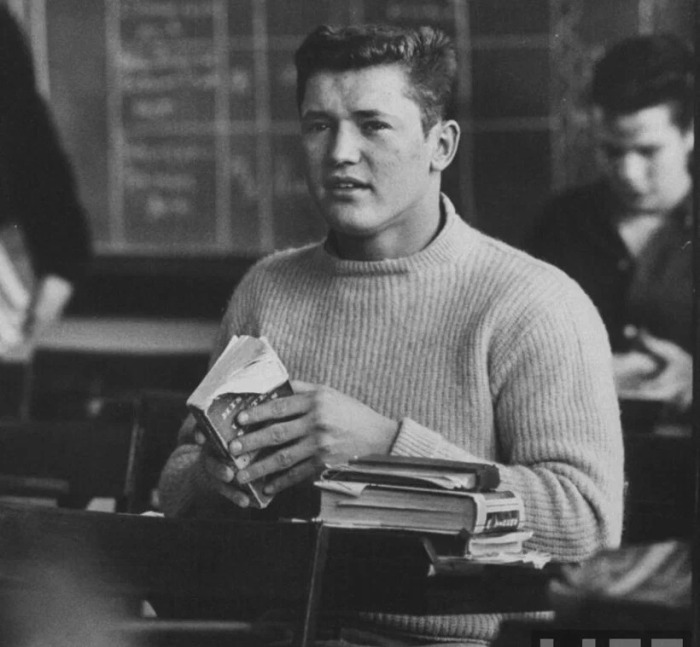

Стивен Лапекас, ученик чикагской школы, был типичным подростком своего времени. Активным, общительным, но с трудностями в учёбе. Геометрия давалась ему тяжело. Поэтому родители нанимали платного репетитора, чтобы сын хоть как-то справлялся с программой. За месяц он смог прочесть всего одну книгу — «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. При этом осилил ее «со скрипом». Алексей же, напротив, погрузился в серьёзную классическую литературу. Он изучал произведения Шекспира, Бернарда Шоу, Достоевского. И все это не по заданию, а по желанию. Он читал не для отметки, а для понимания. Не для сокращённого пересказа, а для размышлений. В американских школах тогда часто ограничивались рецензиями и аннотациями. Основная задача была в том, чтобы «понять суть», а не «прочитать полностью». В СССР подход был совершенно иным. Наоборот, нужно было не просто знать, а владеть текстом, анализировать, цитировать, спорить. И Куцков справлялся.

Различия в школьных программах

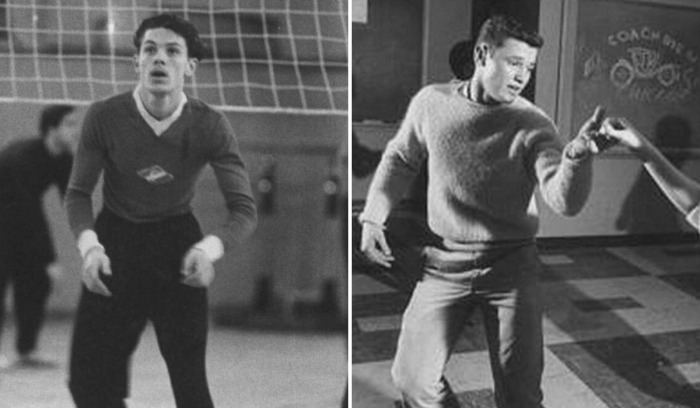

Учебная программа в советской школе была более интересной и насыщенной. Школьники изучали математику, физику, химию, историю, литературу, анатомию, биологию, иностранные языки, черчение, астрономию, даже основы политэкономии. В США список был короче. Акцент делался на практических навыках и свободе выбора. Куцков «выдал» стабильную успеваемость по всем дисциплинам, демонстрируя как память, так и способность к системному мышлению. Он не просто запоминал — он понимал. Не просто отвечал — он аргументировал. И это было не результатом особого таланта, а следствием системы, которая воспитывала в учениках стремление к знаниям как к главной ценности. Оба юноши занимались спортом. Стивен плаванием, Алексей — волейболом. Но если для американца спорт был частью образа жизни, способом провести время и быть в форме, то для школьника из СССР он был обязательным элементом воспитания. Частью дисциплины, коллективизма, ответственности. К тому же Алексей занимался музыкой. Он играл на пианино, разбирался в нотах, готовил выступления. Стивен же относился к музыке как к фону. После уроков он чаще всего оказывался на дискотеке, где вместе с подружкой «зажигал» под рок-н-ролл. Музыка для него — не искусство, а развлечение. Не процесс, а результат.

Подход к учёбе у них тоже отличался кардинально. Для Алексея образование — это путь к будущему. К институту. К профессии. К месту в обществе. Он проводил за книгами часы, не считаясь с усталостью, потому что знал: знания — это ключ. К успеху. К уважению. К возможности влиять на мир. Журналисты Life отметили, что в советской школе особенно активно изучались естественные науки. А в США больше внимания уделялось гуманитарным дисциплинам и социальным наукам. Здесь — глубина. Там — широта. Здесь — строгость. Там — свобода. И этот контраст стал одним из главных выводов эксперимента.

Итоги эксперимента

По итогам месяца экспериментаторы пришли к четкому заключению: Алексей опережает американского ровесника примерно на 2 года по уровню подготовки. И дело не в возрасте и росте, а в объёме знаний. В глубине понимания, в способности работать с сложными материалами. Этот вывод не был истерическим эмоциональным заявлением. Это был результат тщательного анализа, основанного на сотнях часов наблюдений, десятках интервью, огромном количестве записей. И он вызвал в США настоящий шок. Люди начали задаваться вопросом: почему мы отстаем? Почему наши дети не могут так же хорошо учиться? Почему наша система образования не даёт того, что получают их сверстники в далеком СССР? Этот эксперимент стал катализатором для изменений в школьной системе США.

Вскоре после публикации в Life началась перестройка учебных программ. Увеличили часы по точным наукам. Внедрили новые методики преподавания. Не потому что кто-то хотел копировать СССР. А потому что стало понятно: если не меняться, можно потерять лидерство в технологическом и научном развитии. Особенно на фоне запуска Советским Союзом первого спутника в октябре 1957 года. Это событие потрясло весь мир и заставило многих задуматься о том, кто же на самом деле умнее, кто сильнее, кто готов к будущему.

Что стало с участниками эксперимента потом?

Стивен Лапекас стал военным пилотом. После выхода статьи в Life он был глубоко расстроен. Не потому что проиграл. А потому что его изобразили как туповатого подростка, который всё время танцует и ничего не умеет. Он почти не общался с журналистами. Лишь однажды, в интервью The Moscow Times, признался, что чувствовал себя униженным. Особенно когда начали приходить письма — тысячи, из разных штатов, от людей, которые считали его символом поражения. Они писали: «Не унывай, мы всё равно победим, запустим свой спутник, станем первыми». Эти слова звучали не как поддержка — а как признание собственного отставания. И они ранят гораздо сильнее, чем любая критика.

Алексей Куцков окончил Московский авиационный технологический институт. Стал специалистом по расследованию авиационных происшествий — человеком, чья работа требовала точности, аналитического мышления, умения видеть детали. Сегодня обоим мужчинам далеко за семьдесят. Они живут в разных странах, ведут разные жизни, но их имена навсегда связаны с тем экспериментом, который показал: образование — не просто набор предметов. Это основа будущего. Инструмент власти. Оружие влияния. И тот, кто владеет им — владеет миром.

Эксперимент Life — не просто статья. Это поворотный момент в истории мирового образования. Он показал, что нельзя игнорировать систему, которая воспитывает людей, способных мыслить, анализировать, действовать. Что технологии — это следствие, а не причина. Что успех начинается не с денег, а с книги. Не с оборудования, а с учителя. Не с рекламы, а с дисциплины. И хотя сегодня, спустя десятилетия, многие вопросы остаются открытыми — главное, что оба парня стали людьми. Своим путём. Своими достижениями. Своими ошибками. И это — самое важное.

Комментарии:

Трибуна сайта

Трибуна сайта Наш рупор

Наш рупор Радио & Чат

Радио & Чат

Категории

Категории Работы на продажу

Работы на продажу