Зарегистрировано — 128 307Зрителей: 70 686

Авторов: 57 621

On-line — 32 589Зрителей: 6526

Авторов: 26063

Загружено работ — 2 191 827

«Неизвестный Гений»

Новости

Куда в СССР исчезли тепловозы, которые сами создавали себе топливо

Почему вообще понадобились газогенераторные тепловозы

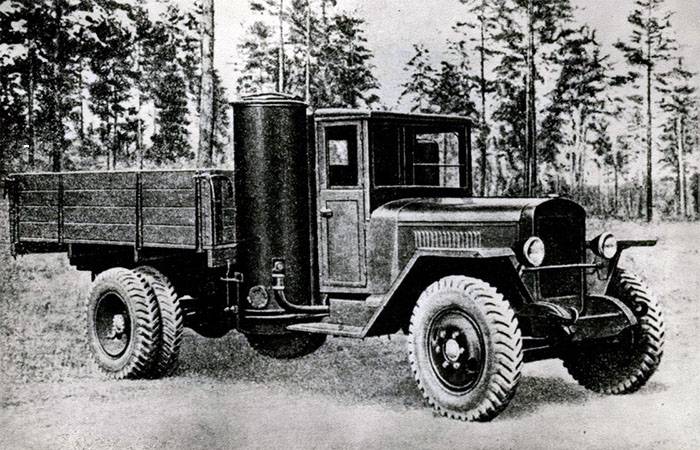

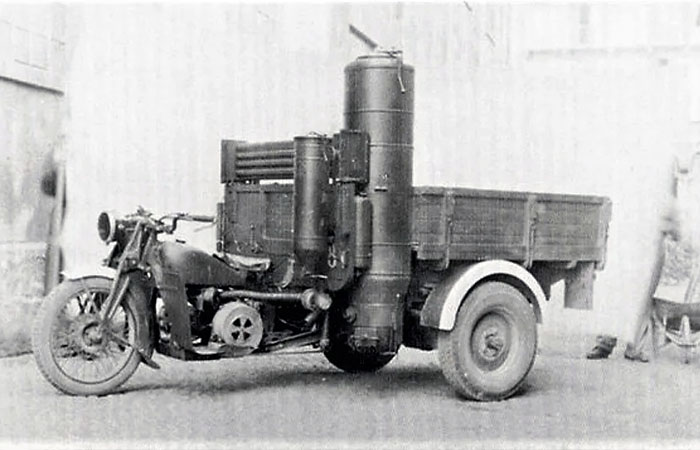

В конце 30‑х, начале 40‑х годов в СССР вопрос «на чём ездить» превратился в глобальную стратегическую проблему. Развитие промышленности, подготовка к возможной войне и рост грузоперевозок резко увеличивали потребности в топливе, а собственная нефтедобыча ещё только развивалась. Появились десятки проектов газогенераторных машин, от грузовиков и тракторов до катеров и стационарных двигателей. Идея была проста: если не хватает бензина и солярки, почему бы не использовать древесину, доступную почти везде и в неограниченных количествах.

Железная дорога выглядела особенно привлекательным полигоном для таких экспериментов. Топливо можно было возить с собой в виде обычных дров, а перерабатывать их в горючий газ прямо в пути. Даже один тепловоз потреблял огромное количество топлива, и небольшая экономия жидких углеводородов на нём давала ощутимый результат в масштабе страны. Инженеров подталкивали к поиску решений и реальные примеры: уже существовали действующие проекты газогенераторных грузовиков, которые хоть и требовали постоянного ухода и подброса топлива, но ездили и помогали хозяйству. В итоге газогенераторный тепловоз приняли за рабочую идею, всем казалось, что на железной дороге, с её предсказуемыми маршрутами и доступом к складам дров, такой локомотив мог бы работать надёжнее, чем грузовик на просёлке. Так начиналась история локомотива, который сам готовил себе топливо по пути к следующей станции.

Как именно тепловоз превращал дрова в топливо

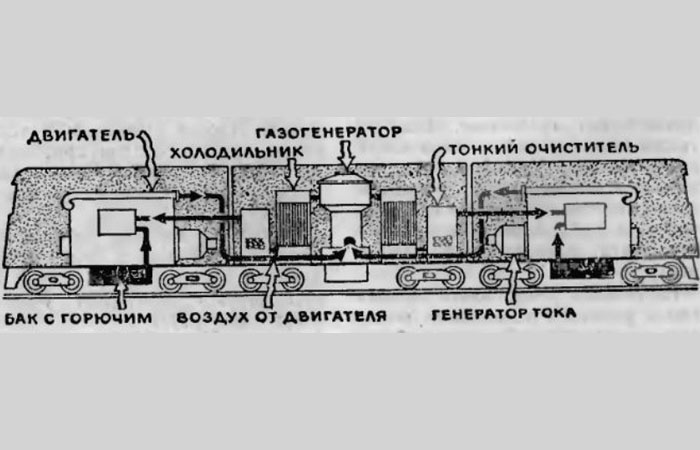

Суть работы газогенераторного тепловоза выглядела одновременно просто и впечатляюще. На раме локомотива устанавливали массивный газогенератор, который по своей сути являлся большой металлической бочкой. Внутри неё древесина сгорала не как в костре, а тлела при ограниченном доступе воздуха. Вместо пламени получался горючий газ, содержащий окись углерода, водород и немного метана. Именно этот газ и шёл дальше в двигатель внутреннего сгорания, который приводил в движение колёсные пары.

Между газогенератором и цилиндрами была целая система, без которой тепловоз просто не поехал бы. Сначала горячий газ проходил через циклонные фильтры, задерживающие угольную пыль и золу, потом через радиаторное охлаждение, а затем через тонкие фильтры для очистки от смол. Без этих этапов мотор быстро бы вышел из строя. Конструкция получалась сложной и громоздкой: сам газогенератор, бункеры для топлива, системы фильтрации и охлаждения занимали значительную часть длины тепловоза. Особенно интересны были требования к топливу. Использовать можно было не любые дрова, а предпочтение отдавали твёрдым породам, таким как берёза, бук или дуб, потому что они давали более стабильный газ и меньше забивали фильтры смолами. Расход тоже впечатлял: чтобы проехать сто километров, тепловозу требовалось до трёх‑четырёх тонн древесины. На крупных станциях даже проектировали специальные склады и устройства для быстрой загрузки дров, чтобы локомотив не простаивал подолгу. И всё же для своего времени такой локомотив казался вполне работоспособным. Пусть он и был громоздким, но позволял ехать практически на дровах, не расходуя дефицитное дизельное топливо.

Первые поездки и результаты испытаний

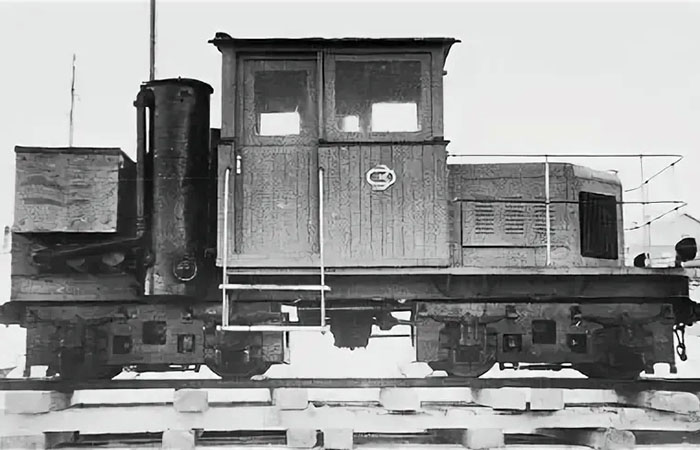

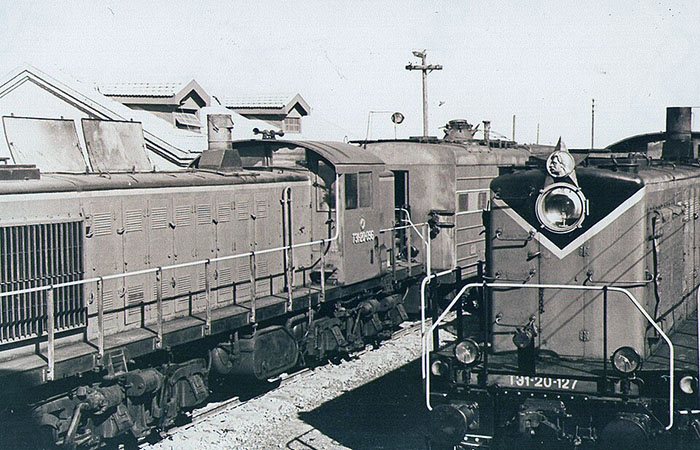

Первые опытные газогенераторные тепловозы появились в конце 30‑х, начале 40‑х годов, в разных конструкторских бюро и на нескольких заводах. Наиболее известные образцы строились на Коломенском заводе и в Мытищах. Внешне они сильно отличались от привычных тепловозов: огромные цилиндрические газогенераторы, трубы, массивные фильтры и баки создавали впечатление сложной, почти экспериментальной машины.

Испытания проходили на относительно коротких маршрутах, где можно было контролировать заправку и обслуживание. Реальные поездки показали, что газогенераторный тепловоз вполне способен тянуть состав с умеренной скоростью, хотя и уступал по мощности дизелям. Дальность хода между заправками зависела от запаса дров, но, как правило, превышала 100–150 километров — после этого требовалось «пополнить топливо» и очистить фильтры. Машинистам приходилось не только вести локомотив, но и следить за горением в газогенераторе, регулировать подачу воздуха и периодически проверять фильтры. Иногда тепловоз останавливался, чтобы буквально подбросить дровишек. В воспоминаниях тех лет встречаются и осторожный оптимизм, и раздражение из‑за грязной работы и капризов машины. Тем не менее сама идея ехать не на дорогом и дефицитном дизельном топливе, а на обычной древесине казалась настолько заманчивой, что эксперименты продолжались и в военные годы. Правда, было очевидно, что реальной заменой дизельным локомотивам такие тепловозы стать вряд ли смогут.

Почему дальше дело не пошло

Хоть идея тепловоза, кормящегося дровами, и выглядела в теории привлекательной, в реальной эксплуатации быстро проявились проблемы, которые свели на нет весь энтузиазм. Прежде всего, сама конструкция оказалась слишком громоздкой и капризной: газогенератор требовал постоянного внимания, а фильтры приходилось чистить буквально через каждые несколько часов работы. Любое отклонение от правильного режима горения — и двигатель терял мощность или вовсе глох. Вторая серьёзная трудность была связана с топливом. Подходили не любые дрова, а только определённые твёрдые породы. Если дрова были сырыми, смолистыми или с примесью коры, тепловоз мог вообще не поехать или проехать совсем недалеко, задыхаясь от смолы и сажи. Логистика тоже получалась непростой: тепловозу нужно было несколько тонн топлива на рейс, а значит, на станциях приходилось устраивать отдельные склады, организовывать подвоз и погрузку.

Кроме того, сами газогенераторные тепловозы уступали дизельным почти по всем характеристикам: их мощность была ниже, скорость падала, а масса возрастала из‑за тяжёлого оборудования. После войны, когда поставки топлива наладились и стали доступны новые дизели, содержание таких локомотивов перестало иметь смысл. В итоге большинство опытных образцов разобрали или переделали в обычные тепловозы, а сама идея превратилась в исторический эпизод, оставшийся лишь в отчётах инженеров и редких фотографиях.

Сегодня про газогенераторные тепловозы знают разве что специалисты и любители истории железных дорог. В музеях сохранилось совсем немного: отдельные детали, чертежи и несколько фотографий странных локомотивов с огромными бочками и трубами. В реальном виде такие машины не дожили до наших дней — они были слишком редкими и быстро утратили практическую ценность.

Источник: https://novate.ru/blogs/020825/74108/